フィンランドはなぜ「世界一幸せ」? サウナ文化に息づく精神とルーツを探る

フィンランドの人口はおよそ554万人。日本と同等の国土面積に対し、その人口は北海道とほぼ同じ規模。しかしこの国は、世界幸福度ランキングで常に首位に輝く。幸福の背景には、フィンランド特有の精神性が息づいているに違いない。街を歩けば、公衆浴場=サウナがあちこちに見受けられる。フィンランド人にとってサウナは、一過性の流行ではなく、暮らしに深く根づいたかけがえのない文化だ。フィンランドの空気を肌で感じ、サウナがもたらす自然と人との結びつきを旅しながら、幸福のエッセンスを分かち合いたい。

家庭にも町にも──フィンランド人にとっての「サウナ」とは

フィンランドには「サウナ」が至るところにあり、家庭の9割がサウナを所有するという。

公衆サウナの最盛期は戦後間もない1940年代後半〜50年代で、労働者の衛生と交流を支える場であった。しかし家庭用サウナの普及に押され衰退の道を辿る。やがてその価値が見直され、人々の努力によって再建が進み、現代の公衆サウナが確立された。老若男女どの世代でも、一方で家庭用サウナも日常のお楽しみ。公衆と家庭、そのどちらもが生活の必需から「文化」へと昇華したのだ。

そんな背景のもと、フィンランドのサウナ都市タンペレでは、破壊を免れた現存最古の「ラヤポルティン・サウナ」が人気。120年前のままの力強い薪釜と2階建ての室内で蒸気に包まれるとき、サウナの宿す生命力を感じずにはいられない。

古来のサウナの特徴は、一度焚いたら一日中蓄熱可能なストーブ。薪をくべるのは熟練のアレクサンデル・レンブケさん。長い薪木を5時間に及び焚き、1トン以上のストーンが熱される。オープン時は鋭く熱いロウリュ、次第に柔らかで潤ったロウリュが噴き出て、その変化も心地よい。

Rajaportin Sauna(ラヤポルティン・サウナ)

工業都市だったタンペレのピスパラ地区に1906年に誕生し、閉鎖の危機を経て地元の願いと協会の力で蘇った現存最古の公衆サウナ。今や世界中の人が集まる聖地。月に一度、男女混浴(水着着用義務なし)の日も設けられている。

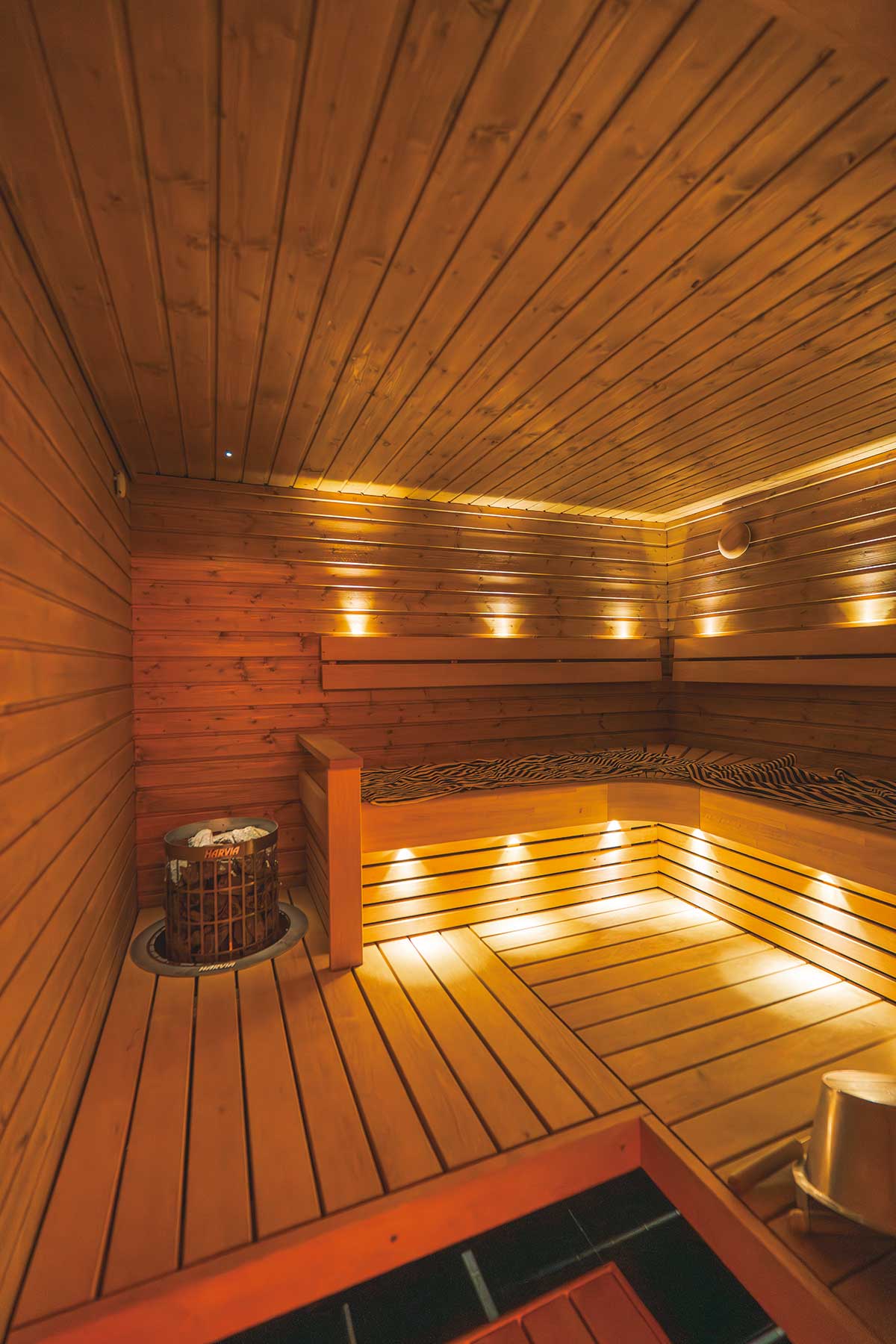

ヤムサ市に暮らすヤンネさんの家庭へ。地下にある、こだわりの照明が美しい電気式のサウナ室。

庭の別棟には薪サウナ。みんなで入ったり、個々で入ることもあるそう。

サウナの原点へ──2000年受け継がれる“スモークサウナ”の記憶

薪サウナの力に圧倒されているが、起源は2000年以上前。土の中のサウナに始まり、やがて木造の「スモークサウナ」が生活様式に組み込まれた。保存食を燻し、兵士の傷を癒やし、ときに命を迎える産室でもあったと知ると、その多様な営みに鳥肌が立つ。これが現サウナの原点だ。

野外博物館「サウナキュラ」では廃業した26棟を解体、移築し、週末に火を入れ、客がスモークサウナを体験できる。煙突のない小屋で薪を5時間以上燃やし、煙を吐き出した後の蓄熱とスモークの香り。皆が蒸気でひとつになると、原点に立ち返る尊さや、子どもへ受け継ぎたい思い、何より芯からの心地よさが、深く胸に刻まれる。

年に一度豚の丸焼きも。

Saunakylä(サウナキュラ)

タンペレから車で1.5時間ほどのヤムサ市郊外に位置する。主に7〜9月の土曜日の16時から営業。テントを張って一晩中楽しむ人も。「キュラ」はフィンランド語で「村」。26のサウナと湖、本格的なヴィヒタも楽しめる。

Huvila(フヴィラ)とは別邸のこと。1890年に建てられた別荘をサウナ、カフェ、アトリエ、コンサート会場など地域のコミュニティスペースとして運営。品のある落ち着けるサウナ。

サウナは小屋サウナと室内サウナの2つ。湿度たっぷりの極上サウナである。どちらも座面は高い位置で、蒸気がしっかり下りてくるよう、天井にも仕掛けが。サウナの後は湖にダイブ! 森林の中の外気浴もすばらしい。

Tahmelan Huvilan Sauna(タハメラン・フヴィラン・サウナ)

Uramonkatu 9, 33240 Tampere

Photographs Tom Kaneko

Coordinate Ayana Kobayashi

Writing & Editing Sakurako Nakano

翼の王国のアンケートにぜひご協力ください。

抽選で当選した方にプレゼントを差し上げます。

フィンランドへの翼

羽田空港(HND)からストックホルム(ARN)まではANA直行便で。ストックホルムからヘルシンキまでは空路での乗り継ぎまたは船便をご利用ください。